発達障害 みんなのストーリー

引きこもり状態から友人のアドバイスで発達障害を専門とする民間の就労支援機関へ登録。特性への理解と配慮が手厚く、自分の得意なことを伸ばして挑戦できる職場に出会えた。

当事者インタビュー(発達障害の傾向あり)

~M.Tさん(33歳・男性)~

プロフィール:

- 年齢:33歳

- 職業:印刷・データ作成等(障害者雇用・正社員)

- 特性に気づいた時期:20歳頃

- 病院を受診した時期:20歳

- 診断された時期:20代前半

- 診断名:発達障害の傾向あり

主な特性:

- ひとりで黙々と作業するのが得意

- 集中力が高い

- 絵描きや工作は得意

- 空間認知能力が高い

- 完璧主義

- 会話によるコミュニケーションが苦手

- 人の話を理解することに時間がかかる

- 新しいことを突発的に行うのが苦手

- 身体を動かすことが苦手

- 一定の生活習慣をつくれない(就労支援を受けるようになった頃には生活習慣を自然と安定させられる状態に改善)

本文中に使用されている専門用語(アンダーラインのついたもの)については発達障害関連ワード集に詳しく説明があります。

発達障害に気づく

極端な得手・不得手があることから発達障害の可能性に気づいた母親が受診を勧めてくれた

私は親から指摘を受けるまで、自分が発達障害だとは気づきませんでした。

ただ、以前から「自分は周囲の人と何かが違う」と言う感覚は自分なりに持っており、今思い返すと、学生の頃から発達障害にみられる特性が度々表れていたと思います。たとえば、私は昔から人とコミュニケーションを取ることが苦手で、学校では友達が作れず孤立しがちでした。また、体育の授業が極端に嫌いで、中学生の頃には不登校になったこともありました。

さらに、高校生の頃には不安症と診断されました。今思うと、これは発達障害の「二次障害」だったのだろうと考えています。

このように、私は他の人と一緒に活動することをストレスに感じるため、高校生の途中から通信制高校に転入し、大学も通信制の美術大学に行きました。大学生活自体は充実していて楽しかったのですが、家での課題作成が進まず中退しました。当時はアルバイトもしていましたが、「決まった時間に起きて働く」という生活習慣が作れずにすぐに辞めてしまい、その後は引きこもり状態になっていました。なぜ自分は他の人と同じようにできないのだろうと、自分を責めることもありました。

こういった経緯から、親は「私には得意なことと不得意なことが極端にあるな」、と認知していたようです。そして、たまたま発達障害に関する新聞記事を読んだことがきっかけで、私に発達障害がある可能性を感じ始め、発達障害に関する本などから情報を集めていたようです。

そして、20歳前後の頃、学校生活などがうまくいかず引きこもり状態になっていた私の様子を案じた 親が、発達障害の検査を行っている医療機関を調べ受診を勧めてくれました。これが、発達障害の診断を受けるきっかけになりました。

発達障害を受け入れる

今までうまくいかなかったのは、自分の努力不足ではなく発達障害に起因していたのだと分かり、気持ちが軽くなった

医療機関で説明された発達障害の特徴が自分によく当てはまっていたため、発達障害があるという事実をすんなりと受け入れることができました。受診した当時、私は家に引きこもっており、診断を受けたことで自分の立場や環境が大きく変わるような状況ではなかったことも、診断を受け入れやすかった理由のひとつかもしれません。

また、診断を受けたことで、今までうまくいかなかったことが、自分の努力不足ではなく、発達障害に起因することだと分かったことで、自分を責める気持ちが軽くなりました。

発達障害と共に歩む

地元の友人から、発達障害専門の民間就労支援機関を紹介され、状況を変えたい一心で登録

その後、発達障害を専門に扱う民間の就職支援機関において就労移行支援や定着支援を受けた結果、現在は一般企業の障害者雇用枠で働くことができています。

かつて引きこもり状態にあった私に、この就労支援機関を教えてくれたのは、私が発達障害について打ち明けていた友人でした。東京にある就労支援機関に関するテレビ番組を見て、それを私に教えてくれたのです。この頃の私は、「このままずっと引きこもっているのかな……」と漠然とした不安を抱えていて、どうにかしたいと思っていたので、この就労支援機関を紹介されてから行くと決めるまでにあまり時間はかかりませんでした。そして、今の状況が変わることを期待し、単身上京しました。

これまでの私は、不安があるとそればかりに

障害者手帳を取得し、実践的なオフィスワークの訓練を受講。支援機関は「仕事につながるイメージを持てるかどうか」で選択することが大切

就労支援機関への登録には障害者手帳が必要だったので、まずは市役所で障害者手帳を取得しました。その後、この就労支援機関に半年~1年在籍しながら、指導員を上司役としたロールプレイング形式で、職場での質問の仕方や仕事の進め方についての指導を受けました。時には私が苦手なリーダー業務の練習をすることもあり、嫌だなと思うこともありましたが、今では必要な訓練だったと思えます。思い切って登録して本当に良かったと思っています。

実は上京する以前にも、発達障害に対する公的なサポートを受けようと、地元の障害者支援センターに行ってみたことがありました。ですが、そこでは重度の障害がある方たちのサポートがメインで、私はただ座って話を聞くだけでした。提供される内容が実際の就労につながるイメージが湧かず、私の期待からは大きくかけ離れたものでした。

それに対し、東京で訪問した就労支援機関では、働くための実践的な練習を積む機会が豊富にあり、私に必要な「就労につながるサポート」が揃っていると感じました。講座のスケジュールも無駄がなく計画的に組まれているため、やるべきことが明確で、次の行動が分からず不安になることもありませんでした。

個々の特性・発達障害の程度に応じて、相性の良い支援機関は異なると思います。皆さんには、自分に合ったサポートを受けられる支援機関を探すことをおすすめしたいです。

自分の得意・不得意を理解した上で、得意なことには裁量を与え挑戦させてくれる職場を見つけることができた

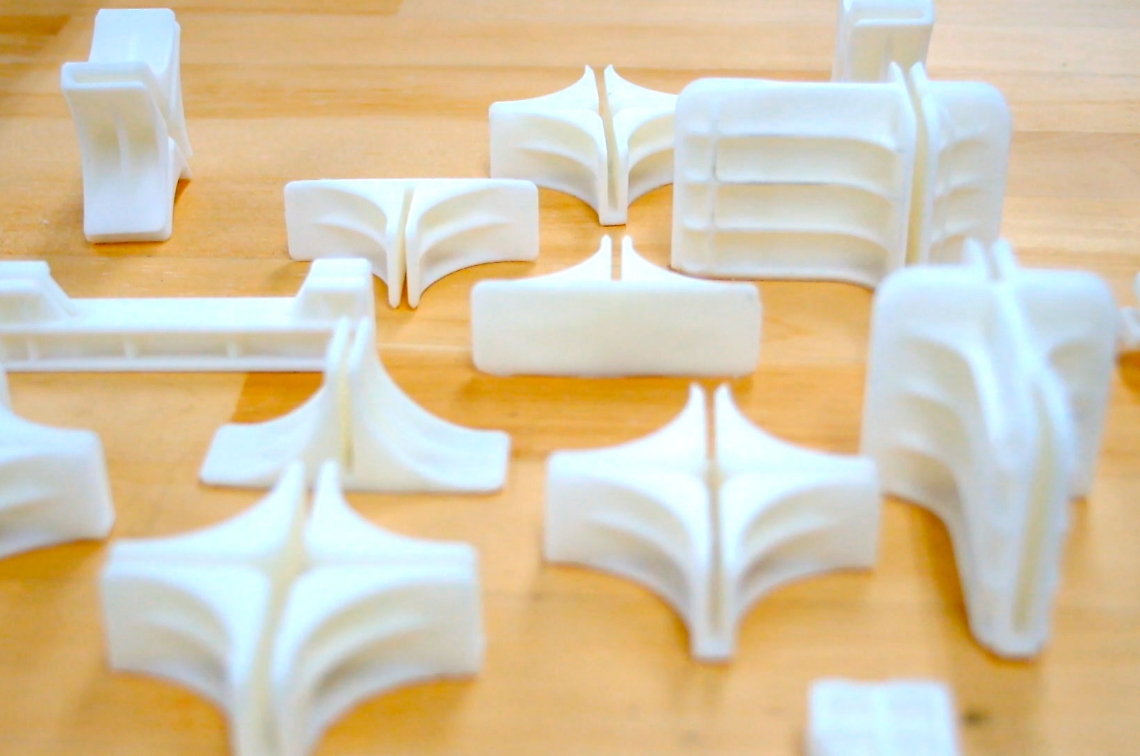

現在、私は障害者雇用枠で、印刷を行う仕事をしており、PCも常時使用しています。発達障害検査でパズル系の作業が得意だと判明したため、CADソフトを使った3Dグラフィックや設計の勉強をする許可を得て、職場に3Dプリンタを導入してもらい、新しい業務につなげるための勉強をしています。自分の得意なこと、興味のあることに挑戦できる職場環境であることに感謝しています。

仕事の進め方としては、まずリーダーから仕事内容の詳細と納期の指示を受け、ホワイトボードを使って予定を立ててから、作業を始めます。最近ではリーダーから「あなたのほうが詳しいから納期は任せる」と言ってもらえることもあり、その場合は自分で納期を決めてリーダーに報告するようにしています。

印刷や入力作業は、作業する時間帯が決められているので、手が空いたときには他の人の仕事を手伝うことを申し出たり、関心のあることについて勉強したりするなど、チームで柔軟かつ比較的自由に働いています。

発達障害に理解のある上司の下 、苦手なことへの配慮も受けながら、できなかったことが徐々にできるように

現在働いている会社には、不安症を併存している私でも安心して働ける環境が

指導員の方たちは、私がすぐに物事を理解できなくてもしびれを切らすことはなく、時間を取って待ってくれますし、おびえやすい性格であることも理解してくれています。

また、会話を使ったコミュニケーションが苦手であることを踏まえ、電話対応は代わってもらったり、上司からの指示はすべてメールでもらうようにしたり、時にはリーダーに間に入ってもらって上司からの指示をリーダーにかみ砕いて説明してもらったり、といった配慮をしてもらっています。

私は小学校の頃から、雑談するという感覚が分からず、会話の中で黙ってしまうのが常でした。入社した当時も雑談ができなかったのですが、入社後にチームで集団行動をするようになり、必然的にメンバーと話すうちに、雑談もやってみるとできるようになり、慣れることができました。

また、自分の特性はかなり完璧主義なので、仕事を次々に素早くこなすことは難しかったのですが、指導員から「高すぎるクオリティは必要なく、お客さんの求めるクオリティの高さを理解してみて」と言われ、それを念頭に置いて働くようになってからは、比較的スムーズに仕事を進められるようになりました。

精神を安定させることを大切に。

インターネットの情報から、自分に合う方法を組み合せ、対処法を確立

自分の特性についてただ「知っている」だけでは何も解決しないので、発達障害に関して調べるときは、ただ「調べる」というより、「自分の特性や状況に対処する方法を調べる」ことのほうが多いです。

たとえば、私は自分のメンタルを安定させることを大切にしているため、インターネットで「気持ちの安定には食生活に気を配ることが効果的」という対処法を見つけ、それを実践しています。また、ストレス発散も兼ねて自分で料理することもあります。そのほかにも、「太陽の光を

マイナスな気持ちは抱え込まず、継続的に相談できる人たちに聞いてもらうことが大切。

就職後は不安症の症状も安定してきた

マイナスな気持ちや心配ごとなどは、ひとりで抱えこまず、周囲に相談することが大切だと思っています。たとえば両親には、失敗して落ち込んでいること、不安に思っていることを聞いてもらうこともありますが、愚痴のようになったとしても、ひとりで

上京する1~2年前から、月に1回カウンセリングを受けており、今でもビデオ通話を用いて同じカウンセラーへの相談を継続しています。このカウンセラーは、病院の紹介等ではなく、母親と一緒に探して依頼しました。上京前は、ずっと家にいると不安が

また、今でも就労支援機関のスタッフが月に1回、会社に面談に来てくれています。同僚の多くがその就労支援機関から入社しているので、実際にスタッフと面談できるのは1人あたり3か月に1回、10分ほどですが、定期的に相談できるという安心感があります。仕事で生じた困りごとについては、就労支援機関のスタッフにかみ砕いてもらったほうがスムーズに職場に伝わるので、その機会にスタッフに相談し、スタッフから職場の上司に伝えてもらっています。

また、近隣の就労支援センターには、体調が悪くなったときに支援してほしい旨を伝えています。今のところ実際に支援を受けたことはありませんが、伝えておくだけで安心につながります。

医療機関には、不安症の治療のために3か月に1回通院しています。最初は月1回でしたが、就労支援機関の支援を経て現在の勤務先に就職した頃から症状が安定したため、通院頻度を減らしました。

自分の心身を整える方法を深く知ると同時に理解者を見つけ、一歩行動してみると、新しい景色が広がる

今の職場は、私が心身の状態を崩すことがある点について、自然に受け入れて理解してくれています。このような理解者が職場にいることの重要性を、改めて感じています。

また、私の場合、体調が悪いときには不安を感じやすくなります。不安が大きいと頭で考えるばかりになり、不安がさらに膨らみ行動を起こせない、という状態に

自分に合った対処法を身に付けつつ、まずは何でもやってみるのが良いと思っています。